水邊的綠色“景觀” - 寧波市城市展覽館

作者:gooood谷德設計網 來源:gooood谷德設計網

不只是博物館

在圓滿完成了2010年上海世博會德國館后不久,建筑事務所playze和Schmidhuber又再次聯手,贏得了寧波市城市展覽館的競標。在競標成功的八年后,這座博物館終于落成,并于前不久正式向公眾開放。寧波市城市展覽館位于新開發的“寧波東部新城”的中心地段,毗鄰著市政廳和市政廣場。

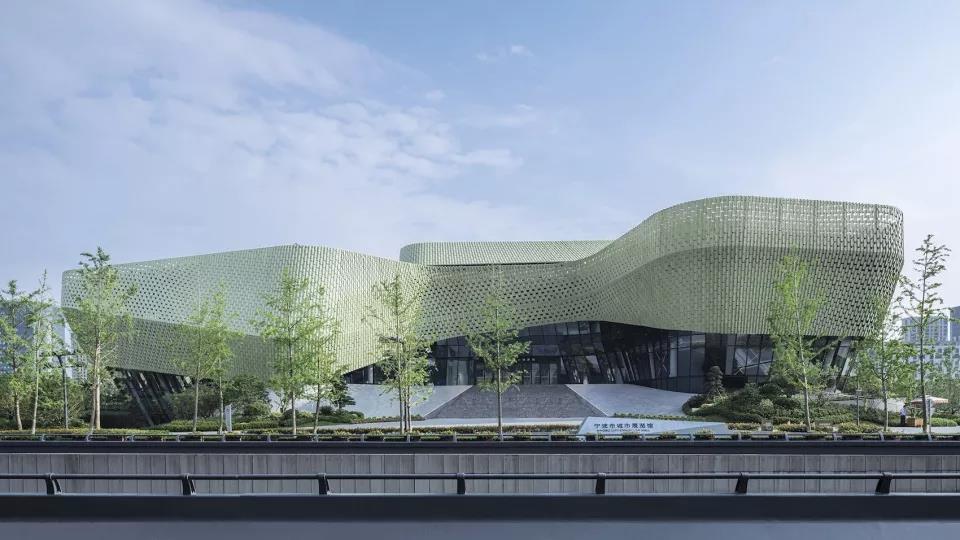

▼展覽館鳥瞰圖

隨著城市的迅速發展,很多大城市都出現了一種特殊的展覽館——“城市規劃博物館”,以便于向公眾展示城市發展在現階段已經取得的成就。寧波市城市展覽館并不只是一個展覽空間,它更為城市化進程中的所有利益相關者提供了一個聚集地。它將市民、兒童、城市規劃方面的專業人士、專業學者、公務員和政府人員等對空間的需求結合在了一起,在城市新區內創造出一個引人入勝的公共空間,從而促進了市民與城市管理者之間的對話。

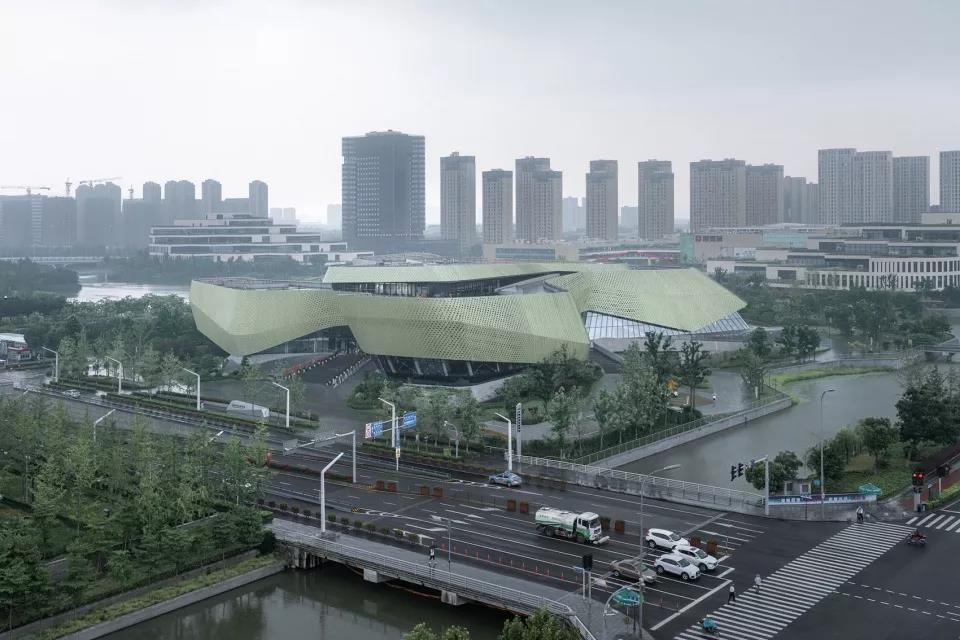

▼展覽館鳥瞰圖,在城市新區內創造出一個引人入勝的公共空間

連續的景觀空間

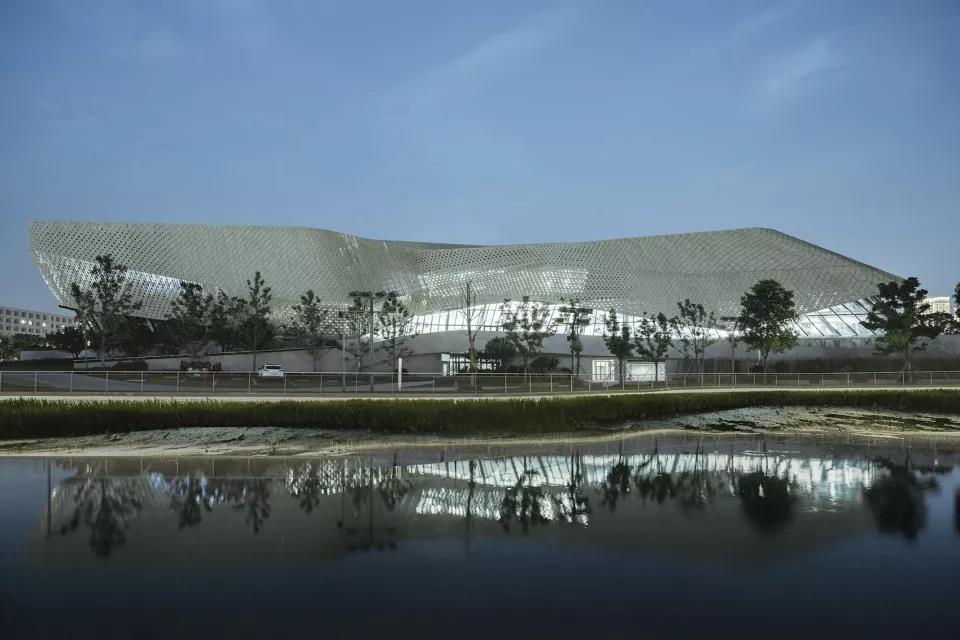

為了強調該展覽中心的公共屬性,設計團隊在其周圍設置了一系列連續的水景,使其成為了城市公園中不可或缺的一部分。步道、橋和街道相互交織,將前來參觀的游客引至建筑的各個入口。此時,公園和建筑之間的界限變得模糊起來。

▼展覽館外觀遠景,周圍設置著一系列連續的水景

▼被水面包圍的展覽館

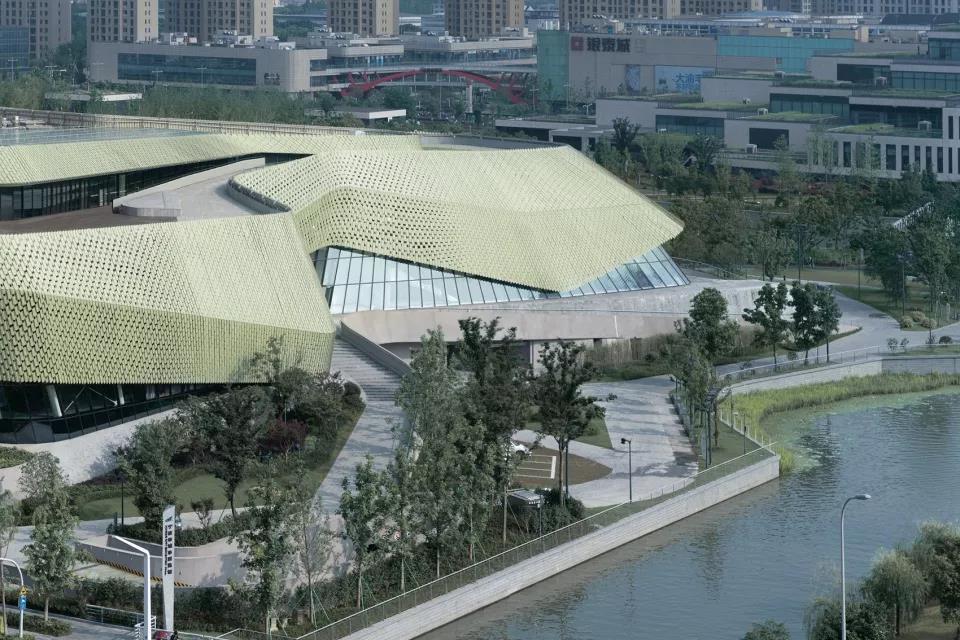

▼展覽館外觀遠景,公園和建筑之間的界限變得模糊

▼展覽館外觀街景

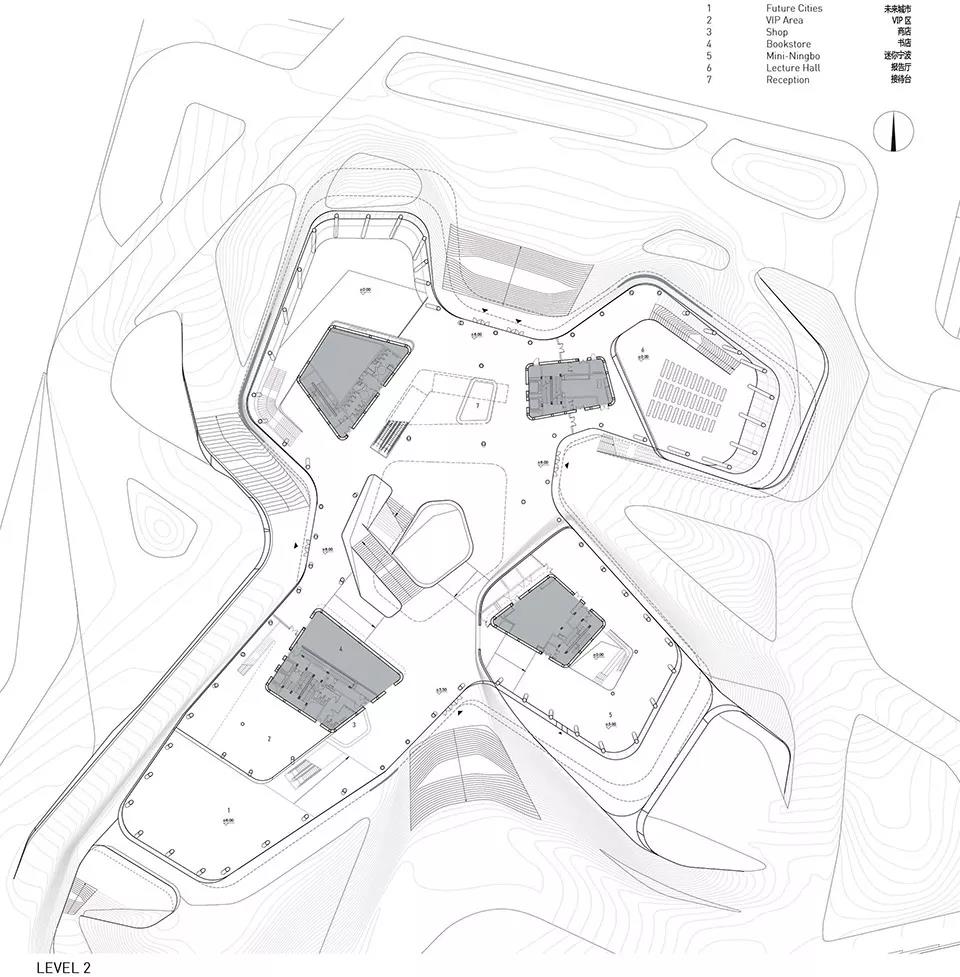

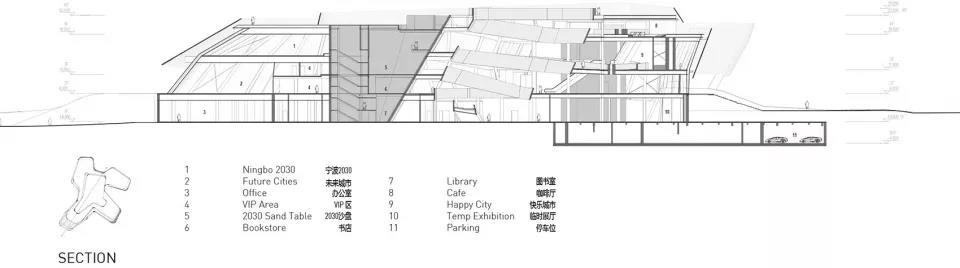

這個建筑面積高達24,929平方米的巨大建筑體量包含了四個主要展區和一個連接所有展區的中央中庭空間。這種空間規劃不僅將建筑形體破開,使其不再是一個視覺上的“龐然大物”,更在建筑周邊創造出一系列舒適的人性化空間。從城市街區的層面上看,本項目明顯區別于其周圍環境里的各種“巨型建筑體量”,在鄰里中營造出一定的親密感。游客們可以在展覽館中自由地漫步,盡情地探索和體驗各種建筑和景觀空間,并參與到各種活動中去。

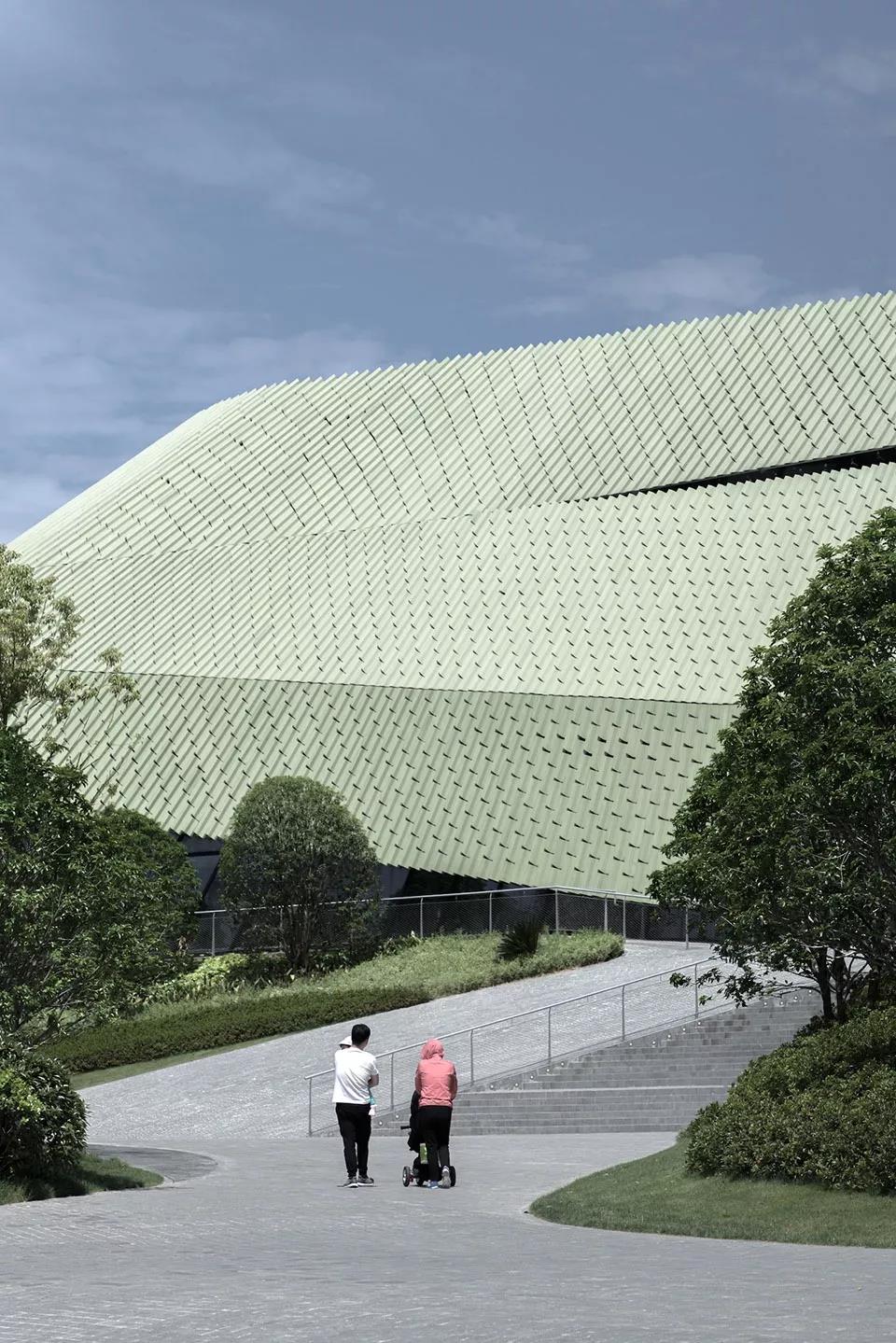

▼展覽館外觀近景,完整的建筑形體被打破

▼展覽館外觀近景,在鄰里中營造出一定的親密感

▼展覽館外觀局部

半透明的陶瓷表皮

寧波市擁有悠久的陶瓷生產歷史,人們口中所說的陶瓷之路(Ceramic Road)就是從這里開始的。可以說,從古至今,寧波這座城市在中國乃至國際的陶瓷貿易中都發揮了重要的作用。但這并不是本項目選擇釉面陶瓷作為建筑表皮的唯一原因。這種釉面陶瓷不僅致敬了當地的歷史文化,更能短暫地反射周邊的景觀環境。根據時間、季節和天氣的不同,反射在建筑表皮上的圖像也不盡相同,從而創造出一種永遠處于變化之中的動態感。

▼展覽館近景鳥瞰,選擇釉面陶瓷作為建筑表皮

▼展覽館外觀局部,可以根據功能的需要和景觀的朝向來調節釉面瓷磚的疏密

▼釉面陶瓷可以反射周邊的景觀環境

▼展覽館釉面瓷磚表皮局部

從遠處看,建筑的表皮就像是周圍景觀的自然延伸。在建筑形式和表皮反射特性的幫助下,立面表皮在視覺效果上與周邊環境和諧地融為了一體。走近看,表皮在細節上也有可圈可點之處:它就像是一個天然的過濾器和屏障,可以根據功能的需要和景觀的朝向來調整自身的透明度,在幾乎完全通透到完全不透明之間不斷轉換。具體來講,展覽空間周圍的陶瓷表皮疊合得十分嚴密,透明度極低;而在公共休息空間的周圍釉面陶瓷的數量就會相對減少,從而不僅確保了自然采光,更為游客們提供了絕佳的景觀視野。當夜幕降臨的時候,光線從建筑表皮的縫隙中漫出,將整個展覽館籠罩在淡淡的光暈之下。

▼夜幕中的展覽館遠景

▼夜幕中的展覽館,光線從建筑表皮的縫隙中漫出,整個展覽館都被籠罩在淡淡的光暈之下

城市體驗

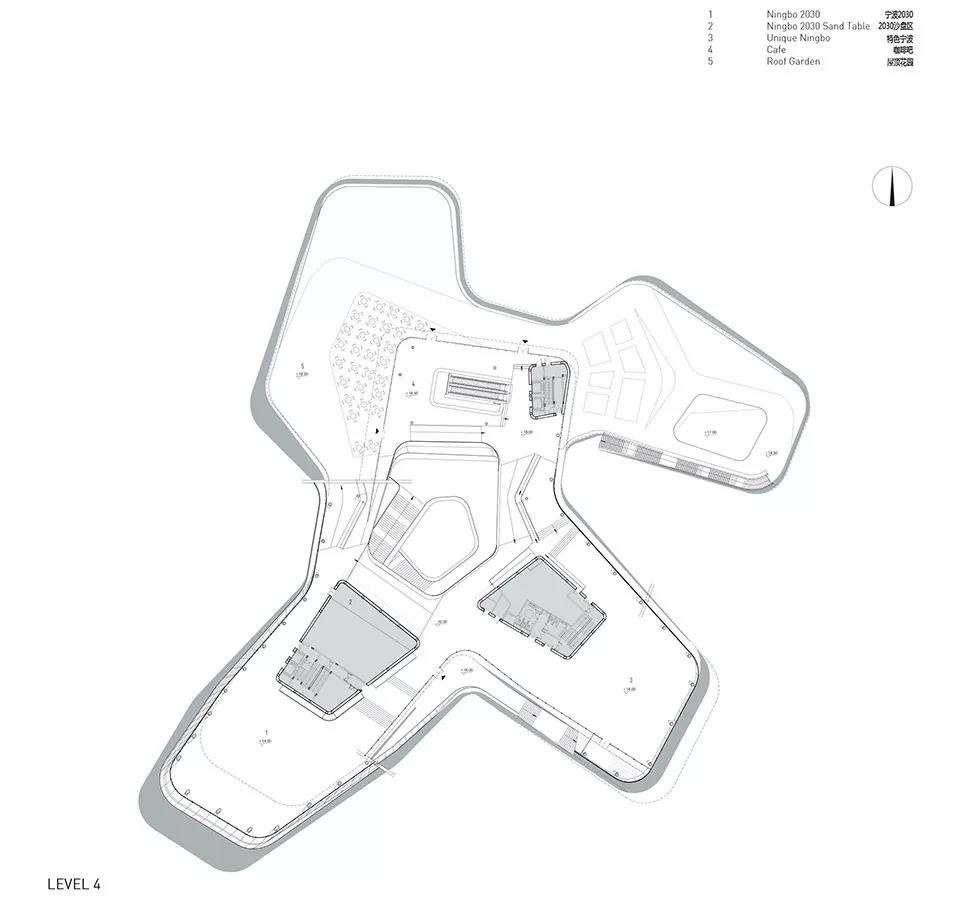

展覽空間主要位于展館的三層和四層。一二兩層容納著各種公共空間如餐廳、圖書館、閱覽區、一系列聚會區、兒童教育空間和游樂場、教室以及大型的多功能活動廳等。展館的屋頂上設置著一間咖啡廳,游客們可以在此放松身心、欣賞周邊的城市景色。

▼展覽館室內,設有各種公共空間

展館的二層設置著四個主入口,每個主入口都直接通向中央中庭。參觀流線從頂層開始,順著中庭周圍的坡道系統一路向下。值得一提的是,這個流線來源于空間序列的自然流動,并沒有明確的邊界,因而給人一種與室外景觀相似的自然連續感。參觀者如同居民在城市中生活一般地在展館中探索發現。他們可以自由地穿梭于室內外展覽空間、休息區和景觀平臺之間,在觀展的同時欣賞新建的城市環境。

▼展覽館室內,給人一種自然的連續感

數字化項目

盡管設計團隊并沒有刻意地在項目中使用數字化工具,但不得不承認,本展覽館的設計、開發和建造都離不開尖端數字技術的支持和幫助。為了應對主結構體系、幕墻、次結構體系和陶瓷表皮空間分布等的復雜性,設計團隊必須編寫特定的計算機程序。該程序不僅可以自動生成建筑結構和立面系統的3D模型,更可以針對不同的承包商生成特定的施工圖紙。項目的各方面設計和施工都通過一個中央的BIM模型進行協調,為設計團隊控制和管理建筑的可持續技術(如可控的通風系統、雨水的收集和再利用以及光伏發電等)提供了機會。此外,這個BIM模型還為工程造價預估、項目進程控制、招標、工地監管和建筑的未來維護提供了基礎。

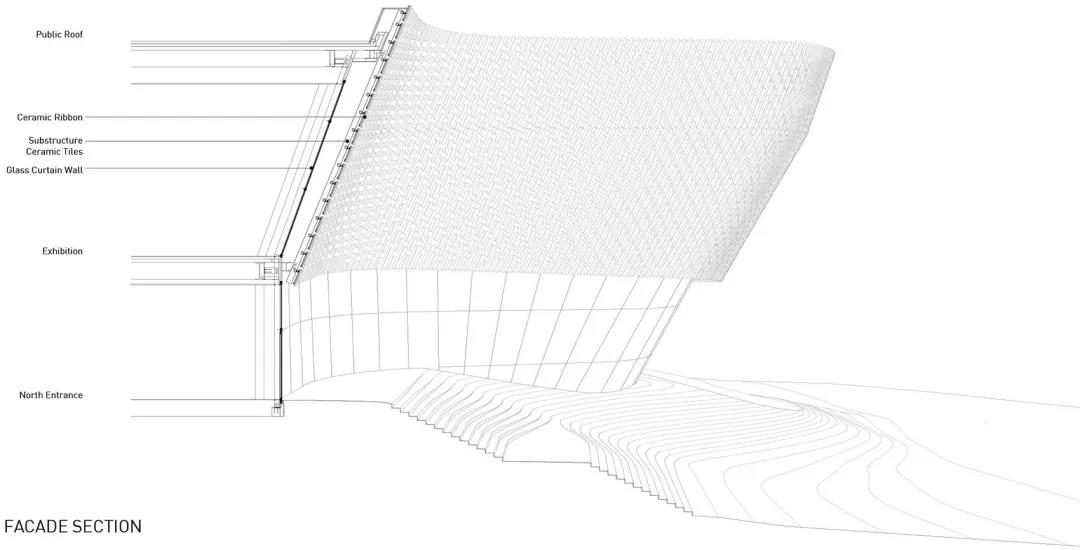

▼立面細節

旅程即獎勵

從競賽階段到實際落成,整個項目耗時八年多。坦白來講,本項目的落成需要極大的耐心,不同的決策者、新出臺的法規、更新的城市規劃、新的團隊成員以及許多其他意料之外的事態發展等隨時都會帶來新的難題和挑戰。這時,保持對項目核心內容的關注和在各方面之間進行調解就變得至關重要。因此,本展覽館不僅僅是一座建筑,它更是各方面協調的結果。

▼展覽館夜景鳥瞰

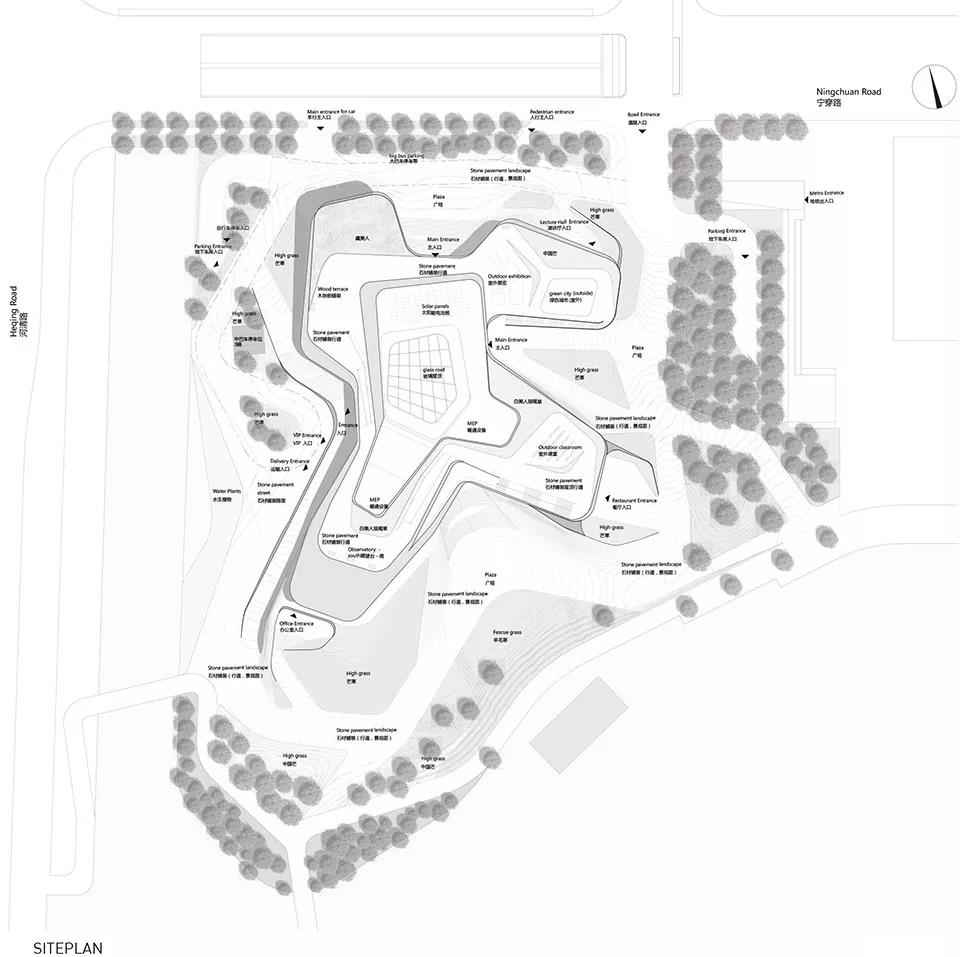

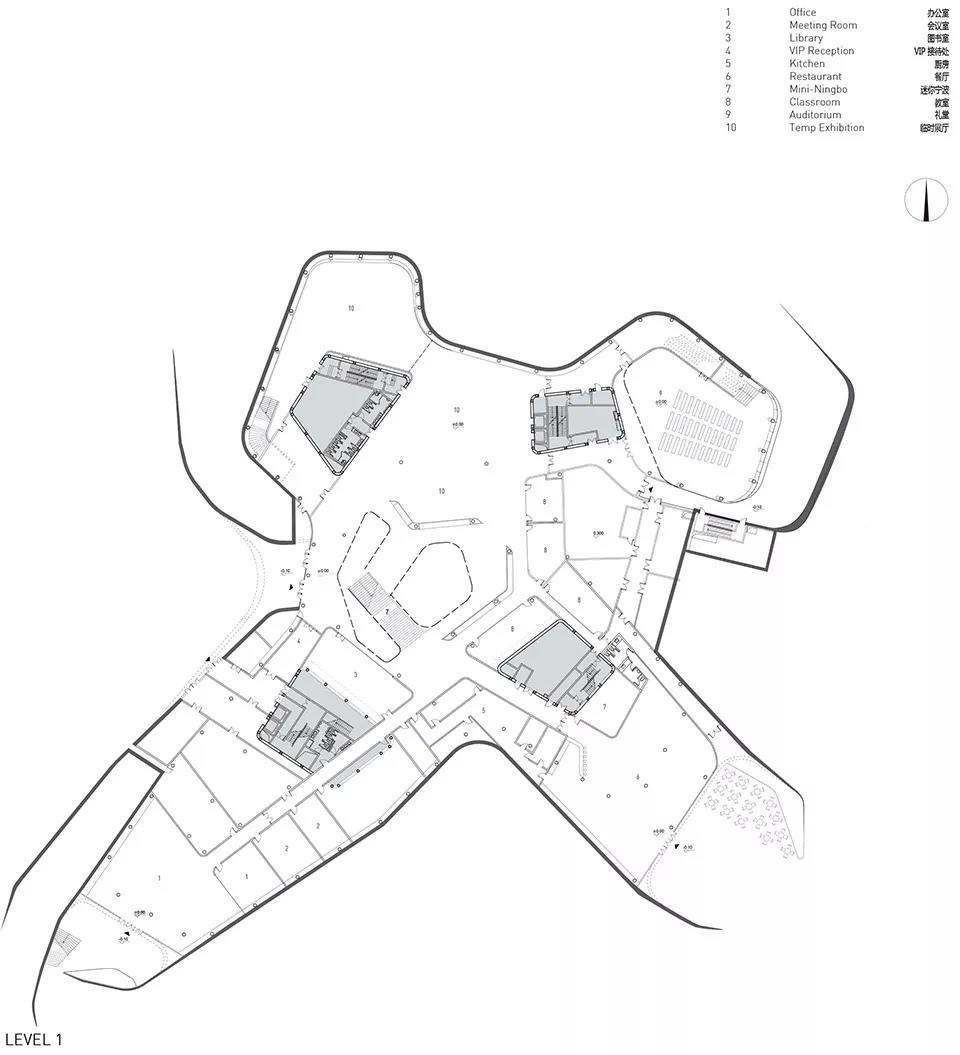

項目圖紙

▼總平面圖

▼一層平面圖

▼二層平面圖

▼三層平面圖

▼四層平面圖

▼剖面圖

.END.

注:本文轉載自gooood谷德設計網,版權歸原作者所有。