消融在藍天里 - 廣東在上村鄉村公益項目

作者:gooood谷德設計網 來源:gooood谷德設計網

當我們第一次站在在上村村中心廣場環顧四下時,兩種截然相反的意象悖謬地并立在我們眼前:一方面,這里青山綠水,云蒸霞蔚,還有大片田野,符合人們對“詩和遠方”的全部想象;另一方面,村中人煙稀少,僅有遲暮的老人和懵懂的兒童在閑逛,大批年輕人已經去了外面的世界闖蕩。如同夕陽下的余暉,雖然美好總讓人覺得短暫。

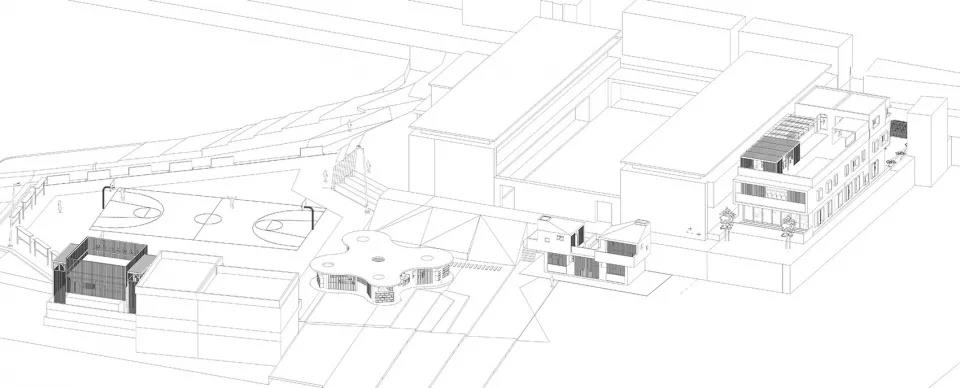

▼建筑外觀

“在上村”是中國建設銀行重點扶貧工作對象,位于廣東省河源市紫金縣,由于土地貧瘠、人口轉移和產業更替等原因,經濟條件逐漸落后。

自2017年開始,我們有幸參與到其新農村建設工作中,試圖以設計的手段對其做出改變。經過與長期駐扎在當地的扶貧干部的溝通,我們確立了“精神扶貧”的策略,將工作重心放在村中廣場周邊一系列與村民日常生活息息相關的文化建筑的改造和重建上,以一個重新被強化的精神核心加強全村的凝聚力。

▼項目軸測圖

“天邊一朵云”——少兒閱覽活動中心

“天邊一朵云”是村民看到成形的“少兒閱覽活動中心”時對其的戲稱,“云”暗示了一種流動的、柔軟的、無定形的狀態,這與我們潛意識中的設計初衷的確有某種默契。

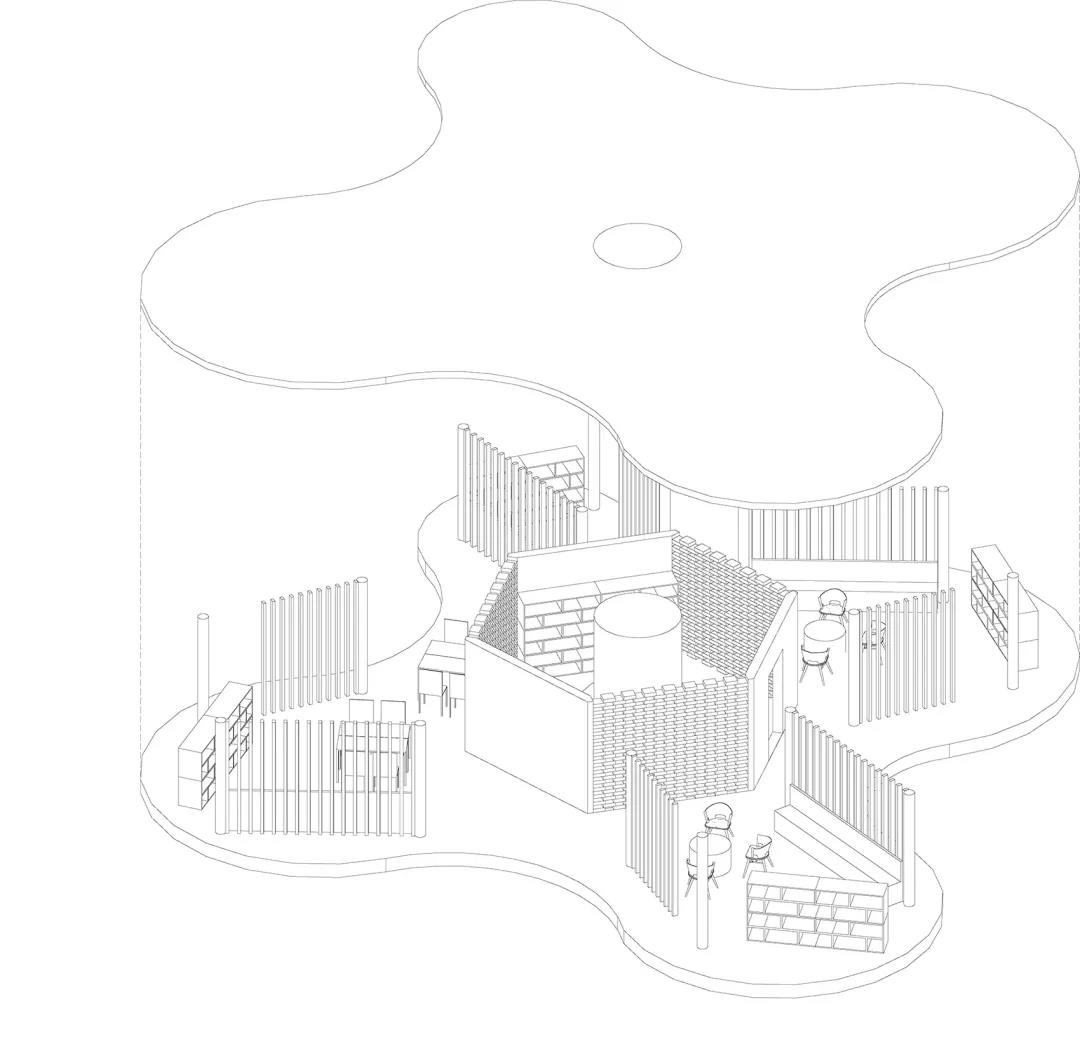

▼少兒閱覽活動中心

現有小學建于上世紀八十年代,僅有基礎的教學樓,而孩子們的課外活動空間則相對匱乏。我們試圖在緊鄰學校一側的草坪上創造一個新的場所,植入諸如圖書閱覽、手工制作、開放課堂等活動。建筑的形態經過若干輪的探討最終確認為一種平滑凹凸曲線的形式。六邊形的閱覽室作為核心,而活動空間旖旎起伏包裹在其周邊,如同軟體動物的數只觸手向周邊的環境伸展開去。

▼軸測圖

▼光影的游戲

“不做無理由的形式”是我們一貫的自我要求,而此空間結果主要回應了兩方面的需求:對于景觀的最大化融入,和對于人流與活動最大程度的接納。平面方向上的凸與凹,形成對景觀或“浸入”或“收納”的關系,垂直向度的元素僅有結構的圓柱和少量作為“虛隔斷”的白色格柵,它們一種相對隨機的位置出現,雖然賦予空間一定的邊界,但更大程度上放任了其中活動的自由。

▼蜿蜒疊加的空間

▼空間細部

整個場地的任何角度,都與周遭的景觀沒有界限,天空、遠山、綠樹、草坪是眼睛和手都可以觸摸的。自由曲線的屋面,與間或出現的格柵,形成某種獨特的景框。我們希望這是一個如同公園般開放的建筑,村里的老人和孩子可以閑逛著,不經意間就進入其中,徜徉、停留、交談、嬉戲……形式的均質***保證了它向各個方向的平等***,同時也容納了其中發生的事件的“無限可能”。

▼自由曲線的屋面與間或出現的格柵

“日常空間的精神***”——公共衛生間

由于學校教學樓中未配置正式的洗手間,只有一個獨立的簡易茅廁,設施陳舊,通風困難,空間逼仄,同時它還需要滿足廣場公共集會時大量活動人流的使用,無論從衛生和便利的角度,都難堪重負,而新建公共衛生間則成為急需品。我們認為“讓人有尊嚴地如廁”是生活質量的基準。

▼從活動室望向衛生間

新洗手間被分為上下兩層,而上層正好與學校操場的高度齊平,孩子們可以順暢地使用,而下層則被預留給******公共活動時使用,上下兩層通過樓梯連接,具有一定的“忙時”互補***。兒童洗手間被設置為男女兩個獨立空間,頂部處理成兩個相對的偏心棱臺,而內頂面被刻意地噴涂為橙綠兩種主題色彩,陽光從頂部的采光孔灑入,在墻地面上投下漫射的光影,整個空間具有了一種宗教空間般的精神氣質。

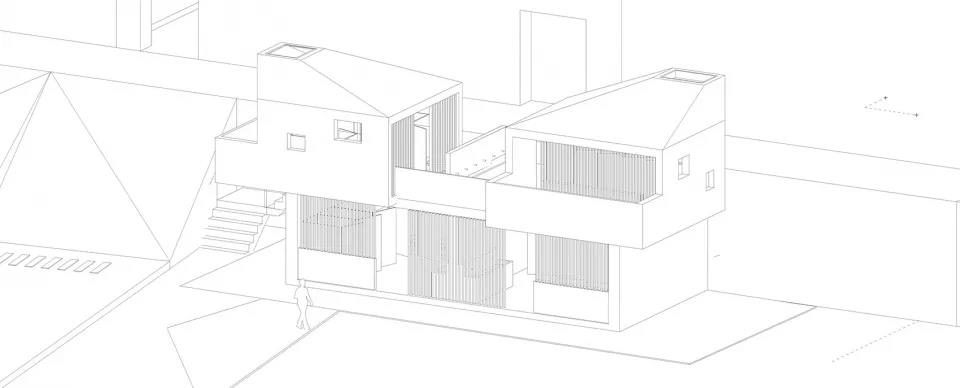

▼軸測圖

在保證私密***的前提下,外立面被處理成半高的陽臺與格柵結合的形式,打破傳統公廁全封閉的刻板印象,讓光線的舞動更加微妙,同時外挑的陽臺形成可以放置花草的休閑空間。如廁的行為不再只是一種生理的需求,它被拓展成可以短暫放松的游戲空間,立面上打開的數個不規則洞口,滿足了孩子們向外張望的愿望。

▼公共衛生間遠景

▼樓梯和墻面細節

梅洛.龐蒂認為,人們依托自我感官,對于建筑純粹“現象”進行體驗獲得的情感是最真實的,我們通過情緒的靈敏度來感知空間氛圍,好的建筑是一種媒介,通過它,身體與自然發生了直接的聯系,這是我們對于此公衛的期待。

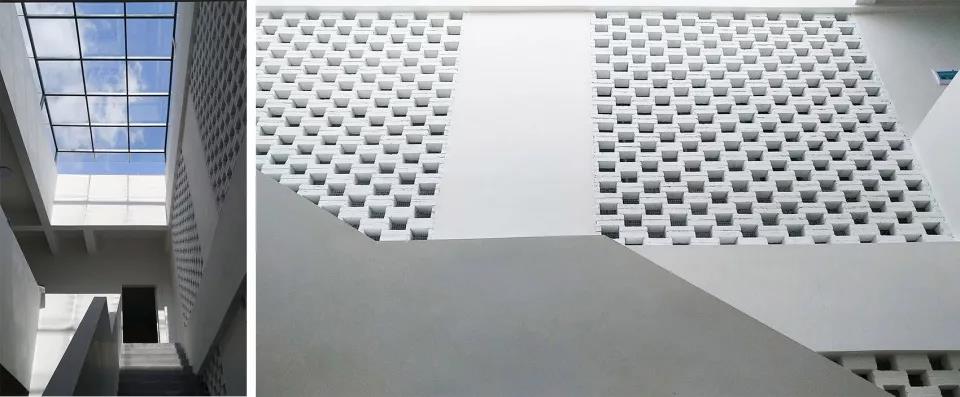

▼男衛的屋頂和天光

▼女衛的屋頂和天光

“影舞者”——廣場戲臺改造

戲臺是鄉村公共生活重要的承載空間,從古代的村戲開始,到今天逢年過節各種當代節慶活動,戲臺是僅存的可以迅速將人群聚攏的空間之一,具有類比于精神圖騰的功效。數百年來,舞臺上變換的是角色,舞臺下不變的是傳統,是人生。

▼戲臺整體

舊戲臺僅僅由一個混凝土臺子和四根柱子支撐起的一片頂棚構成,它甚至比旁邊的民宅還低了半頭,“在上村文化廣場”幾個大字在風中搖曳,略顯尷尬。我們需要強化戲臺的體量和儀式感,又須在相當有限的預算下進行改造,同時也希望最終的成果能以一種具有文化氣質的形象出現。最終,我們用一種較為巧妙的方式實現了這個看似不可能的任務:用大量木格柵的手法塑造具有傳統戲劇舞臺格局的空間。

▼軸測圖

戲臺的頭部被拔高、放大,中間形成高聳的主舞臺,而兩側以若干桁架形成序列感的多重進深空間,原有的柱子、舞臺四周和桁架底部均被垂直向的木格柵覆蓋,以一種較輕盈的方式塑造了主舞臺和側臺結合的古典戲劇空間。儀式感被增強的同時,大量格柵的空隙,讓建筑周遭彌漫著一種“空氣感”,背后的青山仍隱約可見。

▼格柵光影

▼細部

▼構造細節

“麥田的守望者”——村委辦公樓及村民中心

中國的政府的辦公建筑通常令建筑師覺得頗為棘手:為了樹立公正感它需要四平八穩,中軸對稱;出于對威儀的追求,它往往被賦予古典的樣式,經典的三段式是最常見的選擇。即使是村級行政中心,它本質上也是一樣,而這些關鍵詞,是設計者最不愿面對的。好在目前的新農村建設的精神中,特別強調了“公眾參與”和“服務于民”的屬***,而業主也特別強調在行政職能之外加入村民的活動休閑功能,這成為我們設計的某種突破口。

▼村委樓背面視角

場地本身的局限也是明顯的:用地范圍是一塊面寬10m、進深25m的狹長地塊,短邊臨街,而兩側分別緊鄰學校和民宅。如何在有限的條件下實現有品質的場所?我們確立了以一個狹長天井作為空間核心的策略。

建筑共分三層,首層為辦事大廳和村民活動,二層為村委辦公及會議室,三層為黨建工作室,所有空間均圍繞中庭展開。而封閉與開敞空間的交替出現形成了富有韻律感的序列。中庭外墻一側被處理成花格磚的肌理,頂部天光徐徐落下,映照在鋪滿白色卵石的花壇中,樓梯從竹叢中扶搖而上,整個空間呈現出一種寂靜、悠遠的氣質,而這種氛圍是其他同類行政建筑中非常罕見的。花壇中的竹叢也強化了場所的文化氛圍。

▼軸測圖

▼中庭空間

▼中庭天窗和鏤空磚墻

結語

近年來,“鄉建”成為建筑師中的一個熱門詞匯,一時間各類作品在鄉村四處開花,但其成果是否能給鄉村振興帶來切實的改變,很多時候并不盡如人意。建筑師對于建筑學本體語匯的過度關注往往會令其目標預設從一開始就偏離了方向。我們雖然同樣以建筑手段介入,但更著力于為村民在現有的生活模式下提供能激發鄉村潛在活力的場所,并在傳統的“莊嚴”空間中置入更多村民可自由參與的內容,一種“曖昧***”空間正在潛移默化地發生。

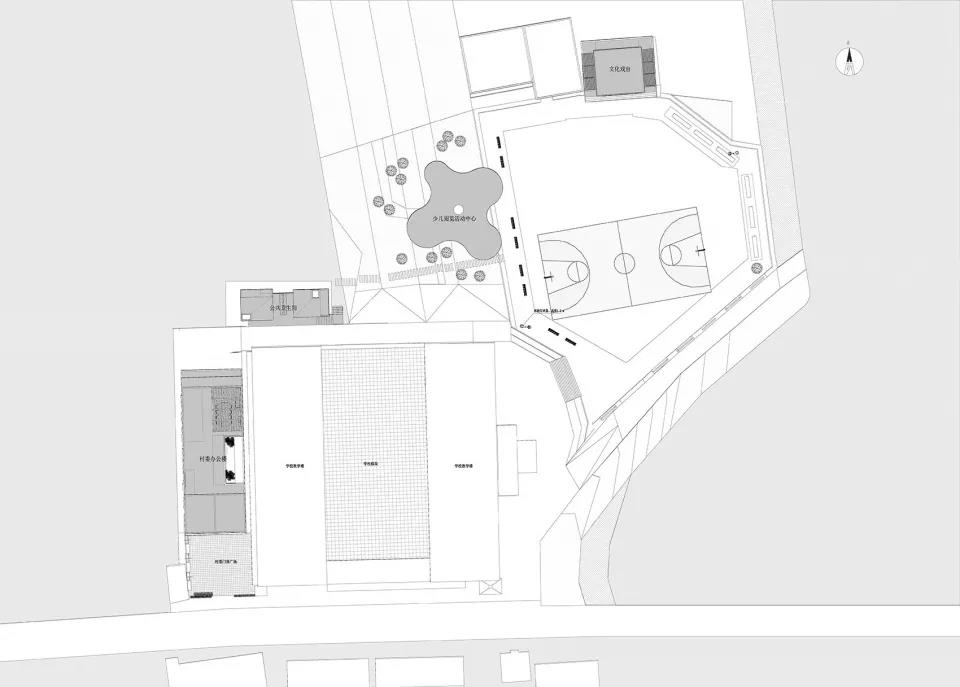

▼總平面圖

項目名稱:消融在天空里——廣東河源在上村公益項目設計

設計方:都市可能設計(深圳)有限公司

項目設計 & 完成年份:設計 2018 ;完成 2019

主創及設計團隊:

主創設計:張為平

結構:劉夢龍

項目地址:廣東省河源市紫金縣在上村

建筑面積:1000㎡

.END.

注:本文轉載自gooood谷德設計網,版權歸原作者所有。