重述校園故事 - 北大附中本校及朝陽未來學校景觀改造,北京

作者:gooood谷德設計網 來源:gooood谷德設計網

回想少年時光,多少人記憶當中最難忘的經歷、最精彩的一瞬、最知心的對話,都發生在校園里的某個角落。去年,Crossboundaries在為北大附中本校、及其朝陽未來學校分校改造校園景觀的過程中,重溫了校園的青春飛揚,也重新思考了它對教育的意義。

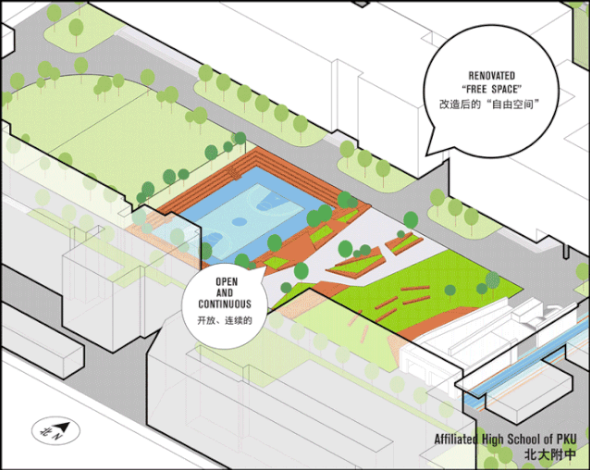

▼改造過的校園核心區

眾所周知,如今,在很多創新教學空間,自由布局的教室和走廊正成為“標配”,其背后的理念是將對空間的支配權更多地還給學習者,激發他們的主動性。

那么校園呢?作為全校師生通行、活動、駐留的綜合場所,校園豐富的層次更加接近真實社會,也就比很多功能空間蘊含更多跨界、多元的教育和交流機會。所以,校園同樣——甚至是更需要一個寬松、友善的語境,讓孩子們在一生當中最富生機、充滿可能的年華,有機會在這座“舞臺”上反復彩排自己的人生未來。

于是在此次兩校改造過程中,我們確定的設計原則是,圍繞學生的真實需求和體驗,將傳統高度分割而封閉的“刻板空間”,化解成更加開放而連續的“自由空間”。

▼改造示意圖

校園故事一:

北大附中本校

路徑自由、空間打開

在國內略有些年頭的校園或單位大院里,總能見到主配樓、運動場、綠化區等功能區規矩排布,其間以車行干道串連的空間格局。始建于上世紀60年代初的北大附中本校也不例外。半個多世紀以來,其校園面貌雖幾經更迭,仍保留了很多歷史的痕跡。

時至今日,北大附中提出“以學生為中心”的全新教育理念,鼓勵學生釋放天性、自主決策。校方繼2016年委托Crossboundaries對其教學空間、體育館和藝術中心進行改造后,又計劃調整這座老校園核心區的景觀。

▼校園核心區連綴成更完整的自由區域

還路于人

我們發現,傳統校園里的交通動線基本是以車行干道為主導、人行動線依附于兩側的。這樣,雖然人員在校園內通行與活動的頻率與范圍都遠大于車輛,其優先級卻被排在了車之后。

當“車行”邏輯凌駕了“人行”邏輯,一方面,靈活的雙腳總要跟在車輪后面“繞遠路”,降低了行人通行的效率和可達性;隨時可能發生的人車混行又會降低舒適度和安全感。

另一方面——更重要的是,師生們在校園里除了基本通行,還需要進行各種休閑和交流;而在被車道切割的校園里,這些空間又在哪?顯然,這座校園需要一輪人、車優先級的調換。于是我們同校方協商,把校園核心區的一條主要機動車道徹底取消,把更多路權和活動、停留的自由還給師生。

▼校園中心的機動車道取消后

▼自由的校園,怎么走都行

消滅“孤島”

路的問題解決后,為將整個校園連綴成更完整的自由區域,我們又逐個優化了若干空間封閉或功能單一的“孤島”。校園中央,原有一處四周高聳著鐵絲網的封閉籃球訓練場。

校方在向全校師生征求校園改造意見時,呼聲最高的一條就是“保留老球場”,因為那里承載了許多校友和在校生最美好的校園記憶:課間十分鐘也要沖下樓打會球,烈日下或大雪天都不在乎,切磋出的友誼,帥氣的中場三分、集體榮譽的巔峰、怦然心動的時刻……

▼返校校友途經昔日老球場,今天的下沉式活動場

當學校的新體育館建成后,我們綜合考慮了空間利用效率,將其改造為一處四通八達的“下沉式活動場”——拆掉“鐵籠”,把兩片練習場合并為一個標準籃球比賽場,并于四周添加了看臺和一些自由形狀的坐凳。

于是,這片場地被充分打開,自然而然地融入了行人通行的路徑,并強化了校園實體空間和視覺上的聯系。現在,全校師生不僅仍有機會為熱烈的戶外籃球賽吶喊、助威,還能更加輕松愜意地在這里通行或休息。

▼原先被鐵籠包圍的球場

▼籃球場功能被保留

▼打開球場“鐵籠”,觀賽席也是休息處

校園核心區的大草坪雖然允許進入,但大家不習慣直接坐在草上,也沒人愿意在這空蕩蕩的地方久留,就成為一處面積很大、利用率卻較低的場所。我們希望讓所有“看的綠化”都轉化為“人的空間”,就在草坪內部及道旁樹周邊添加了各種戶外坐具,使之搖身一變成為“露天教室/客廳”,讓愜意的交流隨時隨地發生。

▼大草坪與坐凳結合,不再拒人千里

▼自由布局的坐具

▼與綠化融為一體的“露天客廳”

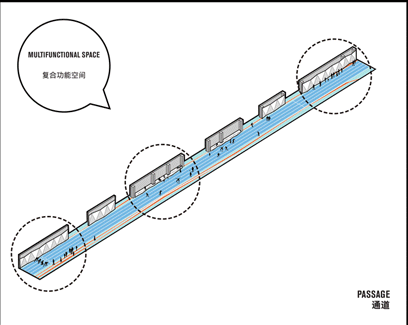

我們還在一條原先光線昏暗、功能模糊、利用低效的樓間消防通道,地面鋪設了跑道,墻體間嵌入功能件,升級為一處集跑道、休息區、宣傳欄于一體的復合功能空間。其中的百米跑道成為學校利用率最高的體育訓練場地之一。

▼跑道設計示意

▼無用消防通道變成高效運動空間

▼嵌入功能插件

▼增加的宣傳欄

校園故事二:

朝陽未來學校

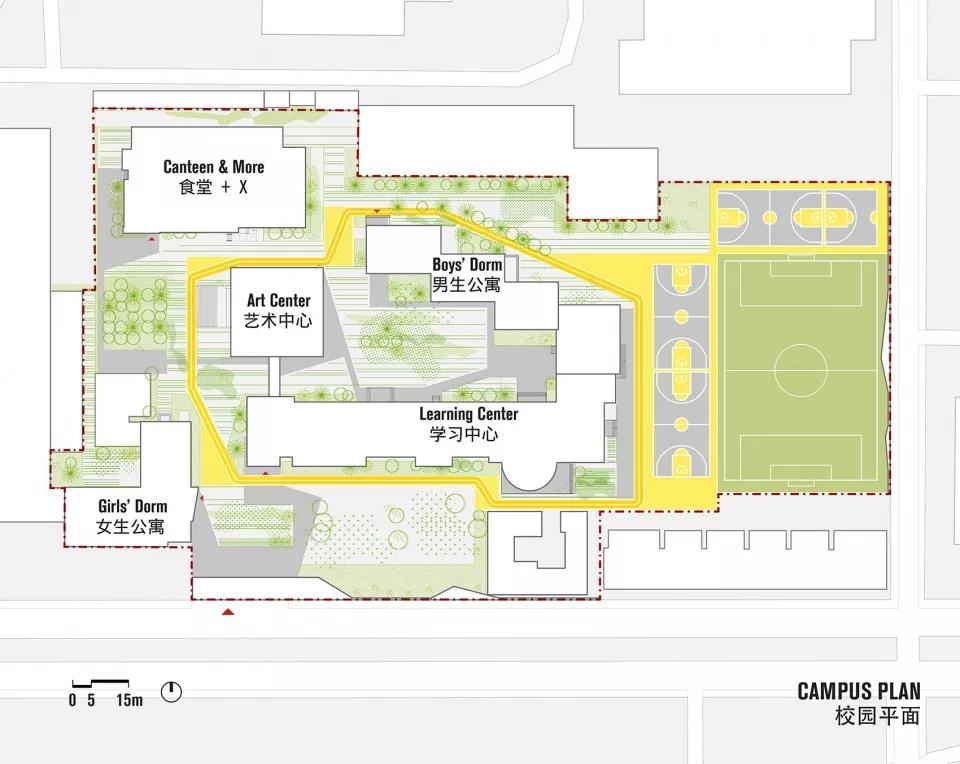

整體設計,讓教育彌散在校園

朝陽未來學校是一座整體改造的新校園,這在設計上給了我們更多主動權。該校教育者相信,“教育無處不在”。所以校園應該是室內教學空間的延續,價值一致,不可割裂。于是我們基于“從建筑到標識”的整體設計方法,從一開始就將景觀也納入考量。

▼校園概覽

不止跑道

在朝陽未來學校的校園內,我們布置了一條承載著教育意味的慢跑道,成為景觀語言與教育理念一致性的集中體現。這條跑道不僅提供必要的運動功能,也是一條高效利用占地的校內步行主路。

它以自由形狀連綴起校園各空間,與沿途的建筑、場地分別形成尺度適宜的關系。“環形”路徑均等的可達性,宣示了校內所有空間的平等地位。“桃李不言,下自成蹊”。跑道在潛移默化間,成為一名鼓勵學生自在、自主決策路線與行動的“教育者”。

▼平面圖

▼慢跑道以自由形狀連綴起校園各空間

▼校園建筑細部

▼跑道與沿途的建筑、場地分別形成尺度適宜的關系

▼形式自由的跑道

積極邊緣

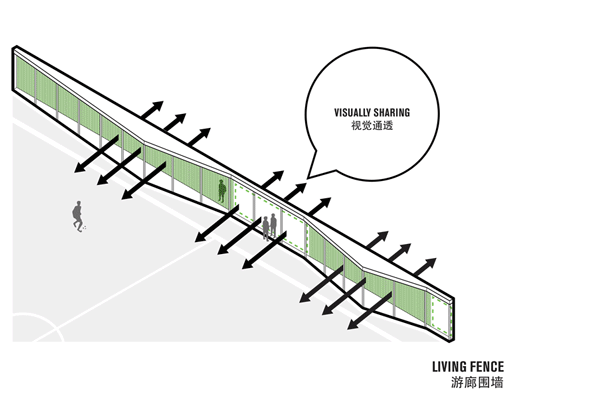

校園圍墻這類所謂“次要”元素往往不受重視,缺乏設計投入,成為極少與人產生互動的消極空間。但我們嘗試為它賦予一些積極功能。

在朝陽未來學校的校園邊緣,我們沒有建起圍墻,取而代之的是一段內置了屋頂和座椅、并最大程度增加了通透性的“游廊圍欄”。不僅為校園內部人群提供了非正式社交空間,也強化著校區與社區的聯系,鼓勵學生接觸真實世界。

▼設計示意圖

▼游廊遠景

▼非正式的社交空間

反思:校園需要景觀設計嗎?

提起“景觀”,很多人覺得就是小事一樁。確實,對于包括學校在內的很多公共建筑項目,景觀通常都屬于較次要的環節,往往在項目主體完成后,根據經費、工期等現實條件“填個空”。

尤其學校,很多時候更是侈談“景觀”的,只能在滿足了教學必需的核心功能后,依照綠化率要求布置些植被,再點綴幾處校園小品。

▼游廊連接社區與校園

但校園景觀真的等于可有可無的裝飾嗎?

今天,個人與物理空間及人文環境間的關系、學生如何獲得自我認知和充盈的內心,都日益成為現代教育探索的范疇,也是Crossboundaries設計的起點。

這兩座校園經過改造,將之前一直被需要、卻受傳統布局約束的自由空間,一步步釋放了出來,以各種形式和尺度,相互融為一體。同時,校園空間的總體利用效率也得以提升。它們令我們愈發體會到,教育的迷人之處,就在于美好的效果往往取決于細節上的匠心。

▼朝陽未來學校夜景

北大附中本校校園景觀改造

地點:中國,北京

客戶:北京大學附屬中學

總場地面積:51560平方米

設計周期:2018 年3月至2018年5月

施工周期:2018年7月至2018年9月

完成時間:2018年9月

設計團隊:于兆雄,侯京慧,胡冰煜,高旸,郝洪漪,Irene Sola, 湯佳音,王旭東

朝陽未來學校校園景觀改造

地點:中國,北京

客戶:北京大學附屬中學

總場地面積:25916平方米

設計周期:2015年10月至2018年3月

施工周期:2017年9月至2018年5月

完成時間:2018年5月

設計團隊:高旸,Andra Ciocoiu,Natalie Bennett,郝洪漪,王旭東

.END.

注:本文轉載自gooood谷德設計網,版權歸原作者所有。